消化系統是人體將食物轉化為能量和養分的關鍵角色,但並不是所有吃進去的東西都能夠被完整的消化。譬如最常見的膳食纖維,在人體的消化過程中缺乏了能夠將它分解的酵素,因此無法利用它製造能量。而這些無法被吸收的部分,則會成為糞便的一部分排出體外。

雖然纖維對大多數人來說是健康的必需品,對腸道健康、血糖穩定和膽固醇控制都有幫助,但在某些情況下,這種高纖維的飲食模式可能會為某些特定的族群帶來負擔,譬如:腸道手術前後過渡期者、潰瘍性結腸炎、腸道激躁症、腸道阻塞等等。嚴重的話甚至引發或加重消化道的問題,因此「低渣飲食」便應運而生。這是一種能夠減少消化後殘渣的飲食方式,能讓消化系統更輕鬆地工作,避免腸道受到過度刺激。

在了解低渣飲食是什麼之前,我們先來簡單認識人體的消化過程。

人體的消化過程

當我們吃東西時,人體的消化系統會啟動一連串的物理和化學反應,將這些吃進去的食物慢慢分解成小分子,好讓身體可以更有效率的吸收和利用這些營養素。

什麼是消化系統?

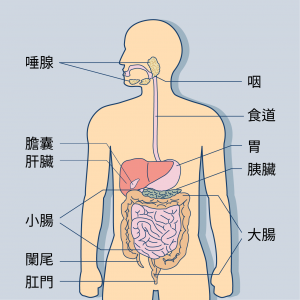

消化系統是胃腸道以及其他共同參與消化過程的輔助器官之統稱。

- 胃腸道是一條空心管,在成人體內可以長達9公尺。從口腔開始,經過食道、胃、小腸、大腸,最後終止於肛門。

- 輔助器官則包含了牙齒、舌頭、唾液腺、肝臟、膽囊以及胰臟。

|

整個消化系統最主要的功能就是將日常生活中攝取到的食物和液體,進一步轉化成身體所需的營養素、水分以及電解質,供應細胞使用並提供能量。

消化過程分為以下幾個階段:

口腔

口腔是整個消化過程的第一步。食物先是碰觸我們的嘴唇,接著被送進口腔進行咀嚼、吞嚥,之後便一路順著胃腸道推進至下一站。

切割、撕裂、壓碎和磨碎食物等咀嚼工作。在咀嚼過程中,舌頭負責讓食物正確的形成食團後送至咽喉,啟動吞嚥的程序。除此之外,舌頭上的數千個味蕾,能讓我們感受到食物的各種氣味,並且刺激唾液腺、胃、胰腺和膽囊分泌不同的消化酵素,以準備迎接食團的到來。

唾液腺是整個消化系統最先開始進行消化工作的部位,人體每天約可產生1公升的唾液,其中唾液澱粉酶可以初步將大分子的醣類分解成更小單位分子以幫助吸收。

口腔功能總結:咀嚼、混合、溶解、吞嚥,並初步分解醣類。

食道

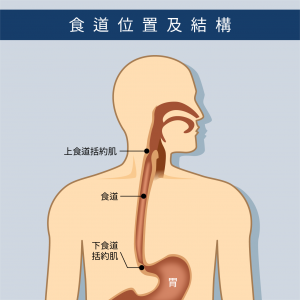

食道是一條長度約25公分、直徑2公分的肌肉管道,從咽喉開始一直延伸到胃部,其主要工作是負責將食物安全的送進胃裡,以進行下一步的消化。

食道的兩端各有一個括約肌。上端的食道括約肌通常是關閉的,只有在吞嚥時打開,可以防止空氣進入食道,也避免食物從食道吸入肺部。下端的食道括約肌稱為「賁門」,在食道和胃的交接處做為守門員的角色。只有在進食和吞嚥時賁門才會打開,一旦食物順利進入胃裡,賁門就會關閉,避免胃中酸性食物逆流回食道,也就是我們常聽到的「胃食道逆流」。

食道功能總結:將食物運送到胃部。

|

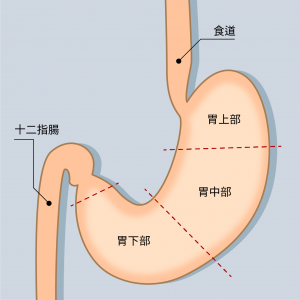

胃

胃是一個J字形器官,每天大約會分泌2公升的胃液,能夠初步將蛋白質類食物分解成較小分子的胜肽以利細胞吸收。

除了胃液的化學性消化外,食物在進入胃的同時,胃部也會溫和的收縮,讓食物與胃液充分混合,幫助食物分解為半固態的食糜,以便小腸做最後的處理。

胃功能總結:食物的儲存、混合,並且初步分解蛋白質。

|

小腸

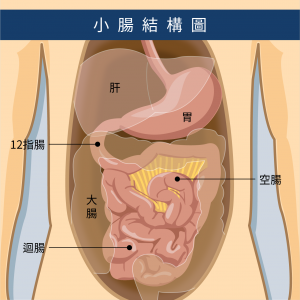

小腸是消化過程中最重要的一站。

小腸是整個胃腸道最長的器官,長約六公尺,可大概分為三個部分:十二指腸 (約25公分)、空腸 (約2.5公尺) 以及迴腸 (約3.5公尺)。

當半固態的酸性食糜進入十二指腸時,肝臟分泌的膽汁會透過膽囊排入,幫助脂肪乳化。胰腺也會分泌消化酵素,分解脂肪、碳水化合物以及蛋白質。至此便完成了大部份營養素的消化。

小腸壁因為其特殊的構造,在消化過程中能夠進行分節運動和蠕動,目的是推動食物在小腸內移動,使食糜與消化液充分混合,還能增加食糜與黏膜的接觸面積,促進養分吸收。

小腸功能總結:食物消化最重要的地方,大部分營養素在此吸收。

|

小結

食物從吃進嘴裡的那一刻起便開啟了消化的旅程。從口腔開始,將食物咬碎形成食團後,由食道運送至胃部,再到小腸走完整個消化吸收的過程。小腸是消化吸收的最後一站,大部分的營養素及維生素、礦物質都會在這裡被吸收完畢,只有少部分無法被吸收的物質會再進入到下一個階段-大腸。

糞便如何產生

大部分的物質,譬如三大營養素、維生素、礦物質以及水份會在小腸被完整的吸收並利用。但仍然有一些小腸沒辦法或是來不及處理的物質,像是纖維、少量的水份、鹽類等等。這些物質就會從小腸末端的迴盲瓣進入大腸再做最後的處理。

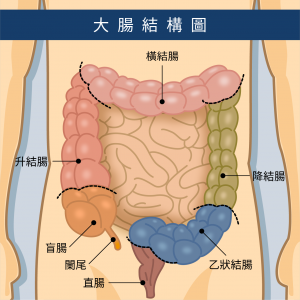

大腸的生理構造

大腸約長1.5公尺,從迴腸末端延伸至肛門。主要由盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸、直腸和肛門組成。

經過胃腸道消化吸收後殘留的食物殘渣,透過迴盲瓣從小腸末端的迴腸進入大腸前端的盲腸。這個過程是不可逆的,這樣的安全機制,可以防止大腸中的細菌再度進入迴腸,導致不良的情形發生。

|

低渣飲食中的「渣」指的是什麼? 跟「糞便」又有什麼關係?

「渣」指的就是食物殘渣,包括最大宗的膳食纖維以及肉類的筋、魚皮等等,因為人體無法將其分解吸收,所以在小腸消化完畢後會留下較多的食物殘渣。而所謂的「糞便」,可以理解成這些食物殘渣加上各種人體不需要的物質,譬如微生物、胃腸道壁脫落的細胞、脂肪酸、大腸黏液等等。當前述的這些東西染上了糞膽素這個人體不需要的物質後,就會成為我們每天都會見到的黃棕色糞便了。

為什麼會有便意?

糞便進入直腸後會產生張力,刺激張力感受器,從而引發排便反射。這一反射會使內肛門括約肌鬆弛,直腸和乙狀結腸強烈收縮。這時候如果外肛門括約肌也放鬆,排便就會自然發生。

同場加映:為什麼會放屁?

大腸中含有500多種不同的細菌,當食物殘渣進入到大腸後,剩餘的營養素會被這些細菌發酵利用。特別是碳水化合物,發酵後會釋放出氫氣、二氧化碳和甲烷,這些氣體在大腸中形成腸氣,如果經由肛門排出體外,就是俗稱的屁。

總結

整個消化過程是一個協調一致的系統,從口腔開始,經過食道、胃、小腸、大腸,最終將食物分解、吸收營養、排出廢物。這個過程不僅是將食物轉化為能量和身體所需的建築材料,同時也幫助我們保持健康。

參考文獻

| [前 言] | [低渣飲食] | [無渣飲食] | [Q & A] |

| [怎麼吃] | [飲食應用] | [如何取得] |